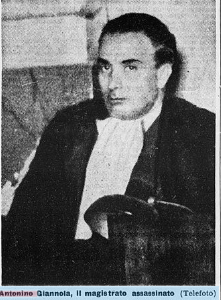

Antonino Giannola, presidente del Tribunale di Nicosia (EN), dove svolgeva il suo ultimo incarico dalla metà degli anni ‘50, il 26 gennaio del 1960, mentre presiedeva un’udienza civile, veniva barbaramente assassinato da un individuo introdottosi armato nel Palazzo di Giustizia senza che nessuno lo fermasse. Il grave delitto, senza precedenti nella storia della Repubblica, alterava per sempre il senso di rispetto e di deferenza che i cittadini e anche i cosiddetti “uomini d’onore” avevano fino ad allora nutrito nei confronti della Magistratura. All’atto dell’arresto, l’assassino urlava asserendo che con il suo gesto aveva “ucciso la Giustizia”.

Quell’episodio fu vissuto da tutta la Nazione con angoscia e preoccupazione per gli effetti che potevano derivare dalla violazione traumatica del principio di sacralità della figura del Giudice. Da allora gli episodi di violenza nei confronti dei giudici non si sono più fermati.

L’inaudita violenza del delitto mal si conciliava con la figura, la storia, la mitezza, la competenza professionale, con il modo di amministrare giustizia di nostro padre. Eppure, nella sua carriera si era confrontato con una società dove gli ancestrali contenziosi e contrasti di interessi, anche familiari, si manifestavano sovente con violente faide personali e collettive. Erano anni in cui il “ribellismo” diffuso non costituiva fatto eccezionale e sfociava anche negli assalti agli uffici pubblici comprese le Preture e le Questure (Alcamo, 1944/45); momenti storici particolarmente complessi per la Sicilia dove le note vicende riguardanti il separatismo, le lotte agrarie, il banditismo, il connubio politico- mafioso, ebbero nella strage di Portella della Ginestra l’espressione più tragica e violenta. In quegli anni, nostro padre svolgeva le delicatissime funzioni di giudice a latere in Corte d’Assise dove si celebravano anche i processi alla banda Giuliano, per tutta la durata dei quali, atto non frequente a quei tempi, gli fu assegnata una scorta armata che lo accompagnava, a piedi, in tutti i suoi spostamenti.

E’ tuttora viva nel nostro ricordo di bambini con quanta indignazione e orrore aveva esclamato “l’ammazzaru a ddru picciriddu!!” alla notizia della morte di Giuseppe Letizia, tredicenne pastore di Corleone, testimone oculare del delitto di Placido Rizzotto.

Quella di nostro padre fu la fine tragica di un uomo “normale”, che svolgeva un lavoro “normale”, con una famiglia “normale”, in un Paese che, a lui, sembrava diventato finalmente libero e “normale”. Coerentemente con la sua formazione umanistica, l’innato senso della giustizia, il culto della libertà di pensiero, il rifiuto di ogni forma di coercizione e di violenza, di oppressione e di dittatura lo avevano reso un convinto antifascista. Nell’agognata libertà aveva creduto tanto da non indossare mai la camicia nera che il regime imponeva ai pubblici funzionari. Nel febbraio del 1945, quando tutto era incerto, al più piccolo di noi aveva dato il nome di Libero Italo.

Il brillante corso di studi classici, aveva influenzato profondamente la sua visione del mondo, solcando una traccia indelebile nel suo carattere e nei suoi interessi culturali e personali. Era noto per il suo parlare in latino e recitare poesie in latino e greco. Uomo buono, mite, giusto, affettuoso, colto, era amatissimo dai cittadini dei luoghi in cui aveva esercitato le sue funzioni, aveva fama di possedere serena pazienza, umana e bonaria comprensione, umiltà, sollecitudine nel soccorrere con consigli chiunque a lui ricorresse.

A noi figli, privati della sua presenza fin dall’adolescenza, non aveva fatto mancare, negli studi umanistici, la cura e la guida paziente né gli affettuosi indirizzi verso il senso di giustizia, di equità, profonda umanità, passione civica.

Al nostro dolore, alle ferite mai rimarginate, al vuoto e all’assenza che ci hanno accompagnato per la maggior parte della nostra vita, trascorsa sotto il segno della tragedia, si è aggiunto il peso dell’ingiustizia subita per la mancanza di una qualsivoglia forma di gratificazione, riconoscimento, risarcimento o beneficio da parte di uno Stato che, nei nostri confronti, si è rivelato sordo e patrigno. Per un incomprensibile meccanismo giuridico-legislativo altamente discriminatorio, infatti, i benefici alle vittime del dovere vengono concessi soltanto per i fatti accaduti a partire dal gennaio dell’anno 1961.

In ciascuno di noi rimangono indelebili le tracce dei suoi insegnamenti e i metodi per tradurli in azione. Gli stessi suoi valori sono stati trasmessi ai nostri figli che non hanno potuto godere dell’affettuosa guida e delle tenerezze di un nonno amorevole e premuroso.

i figli Silvano, Isabella e Libero Italo Giannola

Chi era Antonino Giannola

Antonino Giannola, entrato in magistratura a soli 24 anni, fu assegnato alla Corte d’Assise di Palermo alla fine degli anni ’40, in momenti storici particolarmente complessi per la Sicilia dove le note vicende riguardanti il separatismo, le lotte agrarie e il banditismo ebbero nella strage di Portella della Ginestra l’espressione più tragica e violenta. In quegli anni, Antonino Giannola svolgeva le delicatissime funzioni di giudice a latere in Corte d’Assise, dove si celebravano anche i processi alla banda Giuliano. Gli fu assegnata una scorta armata che lo accompagnava, a piedi, in tutti i suoi spostamenti.

Antonino Giannola, entrato in magistratura a soli 24 anni, fu assegnato alla Corte d’Assise di Palermo alla fine degli anni ’40, in momenti storici particolarmente complessi per la Sicilia dove le note vicende riguardanti il separatismo, le lotte agrarie e il banditismo ebbero nella strage di Portella della Ginestra l’espressione più tragica e violenta. In quegli anni, Antonino Giannola svolgeva le delicatissime funzioni di giudice a latere in Corte d’Assise, dove si celebravano anche i processi alla banda Giuliano. Gli fu assegnata una scorta armata che lo accompagnava, a piedi, in tutti i suoi spostamenti.

Presidente del Tribunale di Nicosia (EN), il 26 gennaio del 1960, mentre presiedeva un’udienza civile nel suo ufficio, venne barbaramente assassinato da un individuo armato, esasperato per un ulteriore rinvio di una causa da lui intentata contro un avvocato. L’uomo era convinto che l’ambiente forense locale gli fosse ostile. Giannola abitava a Palermo con la moglie e i suoi tre figli.